作句

廿三日

手をうてば木霊(こだま)に明(あく)る夏の月

竹〔の子や〕稚(おさなき)時の絵のすさみ

一日(ひとひ)ゝ麦あからみて啼(なく)雲雀(ひばり)

能なしの寝(ねむ)たし我をぎやうゝし

題落柿舎(らくししゃにだいす) 凡兆

豆植(うう)る畑(はた)も木部屋(きべや)も名所哉

暮に及て去来京より来る。

膳所昌房より消息(しょうそこ)。大津尚白(しょうはく)より消息有。

凡兆来(きた)る。堅田本福寺訪(とい)て其(その)〔夜〕泊(はく)。

凡兆京に帰る。

現代語訳

手をうてば木霊(こだま)に明(あく)る夏の月

(二十三夜の月待ち行事で一晩中起きていると、どこからか月に柏手を打つ音が響く。そろそろ夜が明けて、夏の月も隠れてしまう)

竹〔の子や〕稚(おさなき)時の絵のすさみ

(竹の子を見ると、手習いでまず竹の子を描いた子供時代が思い出される)

一日(ひとひ)ゝ麦あからみて啼(なく)雲雀(ひばり)

(一日一日、麦が熟して赤らんでいく。空には雲雀が鳴いている)

能なしの寝(ねむ)たし我をぎやうゝし

(何の能も無い私はただ眠っていたいのだが、ぎょうぎょうしが鳴いて眠らせてくれない。私など起こしたところで、何の働きもないのに…)

落柿舎に題す 凡兆

豆植(うう)る畑(はた)も木部屋(きべや)も名所哉

(なんの変哲もない豆畑も薪部屋も、ここが歌枕・嵯峨の地であることを思えば、由緒ある場所に思えてくる)

暮になって去来が京から来た。膳所の昌房から手紙。大津の尚白より手紙があった。凡兆が来た。堅田の本福寺の住職千那が訪れて、泊まった。凡兆が京に帰った。

語句

■手をうてば… 二十三日の月待ちの句か。月待ち三夜・十七夜・二十三夜・二十七夜に一晩中起きていて月を拝む風習。特に二十三夜が盛んだった。 ■ぎやうゝし 行行子 よしきり。燕雀目の鳥。 ■木部屋 薪小屋。 ■膳所昌房 膳所の門人。磯田氏。通称茶屋与次兵衛。 ■尚白 江左氏。大津の門人。医師。 ■本福寺 堅田の浄土真宗西本願寺派本福寺十一世住職千那。門人。

前の章「門人たちの消息」|次の章「史邦、丈艸、乙州来る」

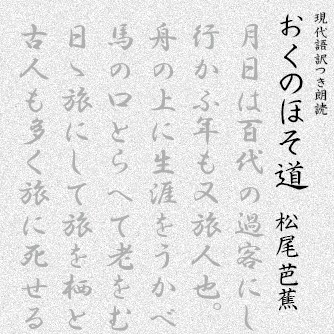

嵯峨日記 現代語訳つき朗読